「黒龍酒造ではたらく人」

「黒龍酒造ではたらく人」vol.5

~経営企画部 企画営業課編~

新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今回ご紹介する経営企画部企画営業課は、醸造部、製造部の人達が一生懸命仕上げたお酒を、全国のお客様により美味しく飲んで頂くための、様々な提案や活動を行っている部署です。企画営業課で主任を務める黒田宏史さんは、特約店様への訪問や日本酒の啓蒙活動のため、担当する県内外の営業エリアを飛び回っています。

「お酒は、飲まれるシーンによって味の感じ方が細かく変化する飲み物だと感じています。お客様への対応や前評価、飲まれるシチュエーションが、ブランドイメージや味わいに繋がります。お客様により美味しいと感じて頂ける提案を行うことが、私たち企画営業課の仕事です。サービスやイメージの向上に、日々努力しています。」

目標を見失わずに努力し続ける「万理一空」の意気込みで、黒田さんは今日も、全国へ「黒龍」「九頭龍」の魅力を伝えています。

喜楽長通信新年1月号

新年あけましておめでとうございます!

新春を迎え、皆様お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。

本年もお引き立て賜りますようよろしくお願い申し上げます。

酒蔵では、お正月も休まず、杜氏はじめ蔵人一同元気に酒造りに専心いたしております。今酒造期は、平成最後の酒造りなどといわれておりますが、この2019年の一年は弊社にとっても、非常に重要な一年になるかと思われます。来年2020年には、創業200周年を迎えることとなります。今年一年を通して、先の10年、20年、またその先の節目ともなる創業250周年を見据え、立ち返るための非常に大切な時間になります。酒造りや酒質のみならず、「今」だけではなく、「未来のあるべき喜楽長」を再度見つめなおす機会としたく考えております。

日頃よりご指導いただいております皆様には、引き続き厚いご指導のほど何卒よろしくお願い致します。

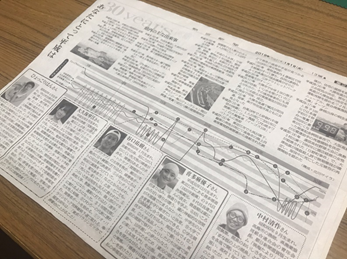

朝日新聞元旦号滋賀版にて、弊社喜多麻優子を取り上げて頂きました。「あなたにとって平成とは」とのコーナーで、平成元年生まれの滋賀県の方を紹介するコーナーです。今年ブレイクされた滋賀県出身のひょっこりはんさんとも同記事にて(同列左)。

「黒龍酒造ではたらく人」

「黒龍酒造ではたらく人」vol.6

~醸造部 醸造研究課編~

微生物相手の酒造りに欠かせない部署が、醸造部の醸造研究課です。もうすぐ入社3年目を迎える原華恋(はら かれん)さんは、醸造研究課で酒母および醪の経過分析を主に担当しています。

経過分析では、「黒龍」「九頭龍」の酒質に見合う酒母、醪を醸造するため、数日ごとに成分(日本酒度、酸度、アミノ酸度、アルコール度等)を測定します。分析により得られる値は、目指す酒質となるにはどのような操作(品温管理など)が必要かを判断する指標となるため、とても重要です。

「分析では、見た目では分からない酒母、醪の異常や変化にいち早く気付くことが出来るので、迅速に現場のサポートが出来ます。大きな問題が起こらず、無事に皆造を迎えた瞬間は、とてもやりがいを感じます。」

仕込みの最盛期には、一日にたくさんの分析をこなさなければならない原さんですが、常に正確な値と、現場が必要とする情報の提供を心がけ、日々の仕事に取り組んでいるそうです。

「黒龍酒造ではたらく人」

「黒龍酒造ではたらく人」vol.7

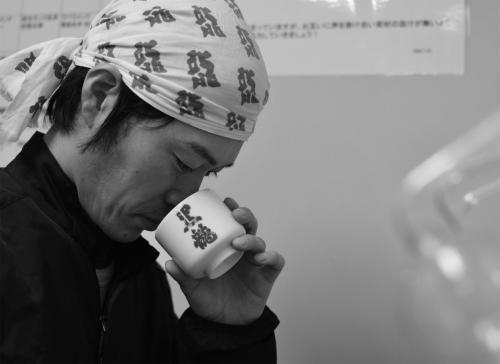

~製造部 製造課編~

本社の蔵で醸されたお酒は、兼定島酒造りの里まで運ばれ、製造部へと管理が引き継がれます。製造部製造課に勤める矢原さんは、引き継いだお酒の熟成管理をはじめ、瓶詰めまでの様々な工程を担当しています。

「新酒の時点では粗さがあるお酒が、熟成の工程を経て、味がまろやかになっていきます。その変化をきき酒で感じられた時に、やりがいを感じます。」

また、製品となったお酒は、お客様の手元へ届くまで開封されることはないため、常に衛生管理に細心の注意を払って作業する他、瓶詰め時には、ラベルやボトルの傷などに気を付け、外観の仕上がりの美しさにもこだわりを持って仕事に取り組んでいるそうです。

新商品の開発や、酒米の栽培などにも興味があると語る矢原さんは、持ち前の好奇心と行動力により、今日も黒龍の酒造りの現場を支えています。

「黒龍酒造ではたらく人」

黒龍酒造ではたらく人」vol.8

~製造部 商品課編~

製造課とのチームプレーにより、商品の瓶詰めから出荷までの様々な工程を進める部署が商品課です。

「商品課もしくは製造部全体の連携で、生産や仕上げがスムーズに運ぶ時、そして、その中の一員として携われている時にやりがいを感じます。コラボレーション商品などの作業を行う時は特に楽しく、「黒龍」「九頭龍」がお客様に求められ、選んで頂いたのだと思い、嬉しくなります。」

そう語ってくれたのは、商品課で日々作業を行う泉さんです。生産ラインでの検瓶や、検液などの製品検査では、お客様が商品を手に取った際に、ケガや衛生面での危険の無いようにこころがけながら、目視による厳しいチェックを行っています。

力仕事も多いため、作業中の安全で効率的なお酒の扱い方など、今までに自分が教えてもらったことを、今度は自分が伝えていけるようになることが目標だそうです。

「黒龍酒造ではたらく人」

黒龍酒造ではたらく人」vol.9

~醸造部 醸造課編~

1994年に建てられた龍翔蔵では、弊社定番の吟醸酒や純米酒などの仕込みを行います。今期の造りから龍翔蔵の酛場の担当となったのが、入社2年目の山岸君です。

酛場で行う酒母づくりは、アルコールを生成する酵母を培養するための重要な工程です。山岸君は、自分が仕込んだ酒母を基にして、お酒が仕込まれていくことを実感できることにとてもやりがいを感じていると言います。小仕込みで行う酒母づくりは、発酵の様子が目に見えて分かるため、順調に酒母が育つ様子を見ることが楽しいそうです。

「積極性を持ち、自分自身を成長させるように心がけています。入社から1年が経ちましたが、まだまだ覚えること、身に付けることはたくさんあるため、これを日々意識して多くの事を吸収出来るよう頑張ります。」

様々なことを学び、吸収しながら、ゆくゆくは「この人に任せておけば大丈夫!」と、信頼できる人物になることが目標だと語る山岸君は、先輩たちにも負けない熱い気持ちで、酒造りに向き合っています。

「黒龍酒造ではたらく人」

「黒龍酒造ではたらく人」vol.10

~経営企画部 総務課編~

経営企画部の総務課に務める筑後さんは、日々発生する営業取引を起票し、会計事務所へ提出するなどの経理業務を担当しています。高額支払の内容把握や未払金の集計も行っています。

酒造会社ならではの物品購入や専門業者の施工など、請求書を見ただけでは、どの部署で使用するのか、どの工程で必要なものかが分からないことが多く、入社当初は内容を理解するのに苦労したといいます。また、会社の重要な情報や社員の個人情報を扱うことが多い部署なので、情報管理にはとても気を遣うそうです。

「大きな会社ほど、総務は重要な部署になってきますし、黒龍酒造にもそうなってほしいと思っています。現場で働いている社員の皆さんが、働きやすい環境になるような仕事をこころがけ、総務課=雑用という概念を覆したいです。」

酒蔵の仕事は酒造りだけではありません。弊社も例外でなく、様々な部署で連携し支え合うことで、200年以上続く歴史を今も歩み続けています。

「黒龍酒造ではたらく人」

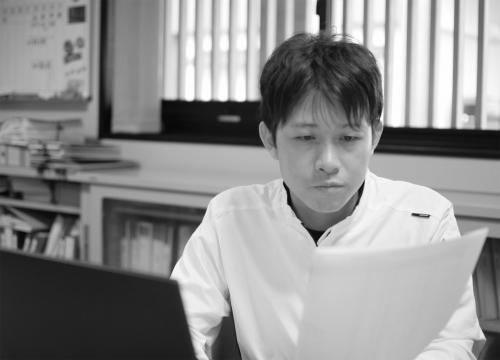

「黒龍酒造ではたらく人」vol.11

~経営企画部 企画営業課編~

様々な営業活動を行う企画営業課の重要な仕事の一つに、商品の在庫管理があります。企画営業課の小倉さんは、県内外の特約店様から頂くご注文やご要望を管理し、出荷計画に対して、在庫切れを起こす商品がないか確認を行ったり、売上伝票の入力などの業務を担当しています。計画が変更となることも多いそうですが、製造部の協力を得ながら、出荷を無事完了出来た時の嬉しさは一入だと言います。

「酒造業向けの管理システムを導入してからは、販売管理がしやすくなりました。とはいえ、目に見えないお客様も多いので、常に昨年対比や今年の動向を分析し、出荷の予想に努めています。」

入社以来ずっとお世話になっていたという、今は亡き顧問(水野裕視)が管理していた仕事を、小倉さんが少しずつ任されるようになってきたそうです。毎日緊張の連続だそうですが、縁の下の力持ちを目指し、今日も企画営業課の業務を支えています。

「黒龍酒造ではたらく人」

「黒龍酒造ではたらく人」vol.12(最終回)

~醸造部編~

黒龍酒造の総醸造責任者として、醸造管理全体の目配りと運営を務めるのが、醸造部部長の畑山浩さんです。

醸造部の部長として行う仕事は多岐に亘りますが、何においても、清潔なものとそうでないものを理解し区別すること、用具は丁寧に扱い、その用具の形そのままから用を引き出すなど、酒造り以前の基本的な部分を大切にし、仕事に取り組んでいるそうです。

畑山さんが酒造りの責任者となってから、今年で17年目を迎え、これからの自分の使命は、酒造りを発展、継続させることだと熱く語ります。

「日本酒、酒造り、飲み方にはまだまだ多くの可能性と未知があります。伝統的な酒造りを実践すると同時に、好奇心と夢を持って、新たな酒造りを切り開くことが目標です。伝統製法と新しい発酵技術に基づく新しい日本酒で、自社の発展に貢献したいと考えています。酒造りは、自分と世界とのつながりです。」

黒龍酒造の酒造りは、今も昔も、蔵元で働く様々な人たちの力によって繋がってきました。これからも福井の土地で、1本1本丹精込めて、私たちの誇りである「黒龍」「九頭龍」を、人の力で造り続けて参ります。

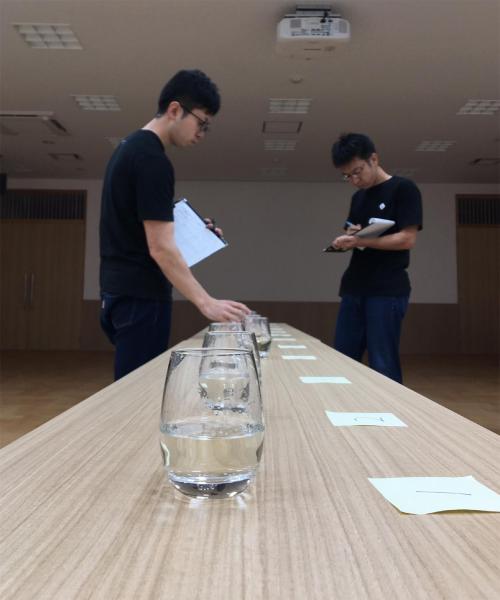

「社員対象のきき酒ワークショップをスタート。」

黒龍酒造では、いくつかの「事業チーム」が結成され、社内環境の改善や、社員の能力向上を目指し、社員自らによる様々な取り組みを行っています。その1つである品質管理チームでは、今年4月より、きき酒能力のベースアップを計る「きき酒ワークショップ」をスタートしました。毎月1度、テーマを変えて開催されるこの取り組みのレポートを蔵日記にてご紹介して参ります。

~きき酒ワークショップ8月のテーマ「市販酒のきき酒」~

先日行われたワークショップでは、日本各地の酒蔵から「黒龍 純吟」とスペックや価格の近い商品を10種類集め、きき比べを行いました。

<きき酒手順>

①銘柄と商品名を伏せた状態で全てのきき酒を行う。

※自社銘柄のみ公開。

②「香り」「味わい」を感じたままにメモする。

③自分の予想価格を記入。

④銘柄名、商品スペック、価格を公開。

⑤4~5名の班に別れ、「香り」「味わい」の感想を共有しながら自由に意見交換する。

今回のワークショップの狙いは、「同スペック商品の香味の違い。」「同スペックでも、蔵によって価格設定は様々である。」ということの体験でした。

人と同じようにお酒には個性があります。様々な価値観に触れることで、自社製品を客観的に見る、良い機会になったのではないでしょうか。

~福井駅前で、「秋の地酒フェスタ」が開催されました。~

9月22日に開催された、福井県酒造組合が主催する「秋の地酒フェスタ2019」に参加しました。

今年は、例年と会場が変わり、福井駅前西口から徒歩1分のハピテラスを会場に開催されました。交通の利便性が良いからか、県内だけでなく、県外からのお客様も多数見えられ、盛況にイベントを終えることができました。

弊社ブースでは、秋上がりのお酒「黒龍 吟醸ひやおろし」をメインに3種類を提供しました。ブースにいらっしゃったお客様は、旨みがのったまろやかな味わいの「黒龍 吟醸ひやおろし」に、会場内で販売されていた地元福井ならではの酒の肴を合わせて楽しまれていました。

一方で、蔵内は令和元年度の酒造りが始まり、凛と張りつめた空気が漂っております。新しい時代の酒造りも、これまでと変わらず「良い酒」を追い求めながら、日々チャレンジして参ります。

~令和元年度の酒造りが始まりました。~

初夏から始まった九頭竜川の鮎シーズンも終盤を迎え、見渡す山々が色づき始めました。冷え込んだ晴れた朝の九頭竜川には川霧が現れ、まるで酒造りの季節を知らせてくれるかのようです。

一段と冷え込みが増す「正龍蔵」の蔵内からは、蔵人が声を掛け合いながら、醪を仕込む音が聞こえてきます。この日は、今期初めての大吟醸の仕込みで、蔵人は何度も温度計を手に取りながら真剣な表情で、醪を仕込む温度に注意を払っていました。このお酒が搾られるまでの約1ヶ月は、昼夜醪の温度管理に神経を注ぐ蔵人にとって気の抜けない日々が続きます。

今期の酒造りは始まったばかりですが、新しい令和時代の大吟醸の初搾りが楽しみでなりません。

~ローリー車に揺られて~

始まったばかりの令和元年の酒造りですが、11月下旬に大吟醸の初搾りを無事終えることが出来ました。黒龍酒造主屋の正面に吊るされた大きな酒林も、初搾りに合わせて真新しいものに掛け変えられ、その青々とした杉の葉の彩りが、訪れる人々に新酒の出来上がりを知らせています。

弊社では、本社で搾られたお酒を、貯酒庫のある兼定島酒造りの里へと、4トンのローリー車を使って輸送します。九頭竜川に掛かる小さな五松橋を渡り、一面田んぼに囲まれた田舎道をゆっくり丁寧に進んで行けば、10分程で兼定島酒造りの里へ到着です。

そうして蔵人が大事に運んだ大切なお酒は、第2の酒造りへ。温度管理されたタンク内でゆっくりと月日を掛けて熟成され、瓶詰めの時を静かに待つのです。